温泉潜水的奇妙体验,双喷火山的独特地貌-锡奥岛Siau

锡奥岛(Palau Siau)位于印尼苏拉维西省北部,属于美娜多(Manado)北面的桑义德群岛(Palau Sangihe)中的一个小岛,最高峰卡兰吉田火山(Awu karangetang),在该岛北部,是印尼最活跃的火山之一,海拔1,827米。海域上,更靠近菲律宾南部。文化上,信仰基督教,华人的占比较高。

一次偶然的机会,在印尼的锡奥岛(Palau Siau)住了十天,去之前一没听说过,二没研究过,也许就是这样的毫无准备,成就了此行不期然的惊喜。

锡奥的旖旎风光

地理位置及交通

锡奥岛(Palau Siau)位于印尼苏拉维西省北部,属于美娜多(Manado)北面的桑义德群岛(Palau Sangihe)中的一个小岛,##摘自百科:最高峰卡兰吉田火山(Awu karangetang),在该岛北部,是印尼最活跃的火山之一,海拔1,827米。人口38,820/2005年。除了旅游业外,肉豆蔻出口是最重要的产业,其它出口椰干,丁香和鱿鱼。## 海域上,更靠近菲律宾南部。文化上,信仰基督教,华人的占比较高。

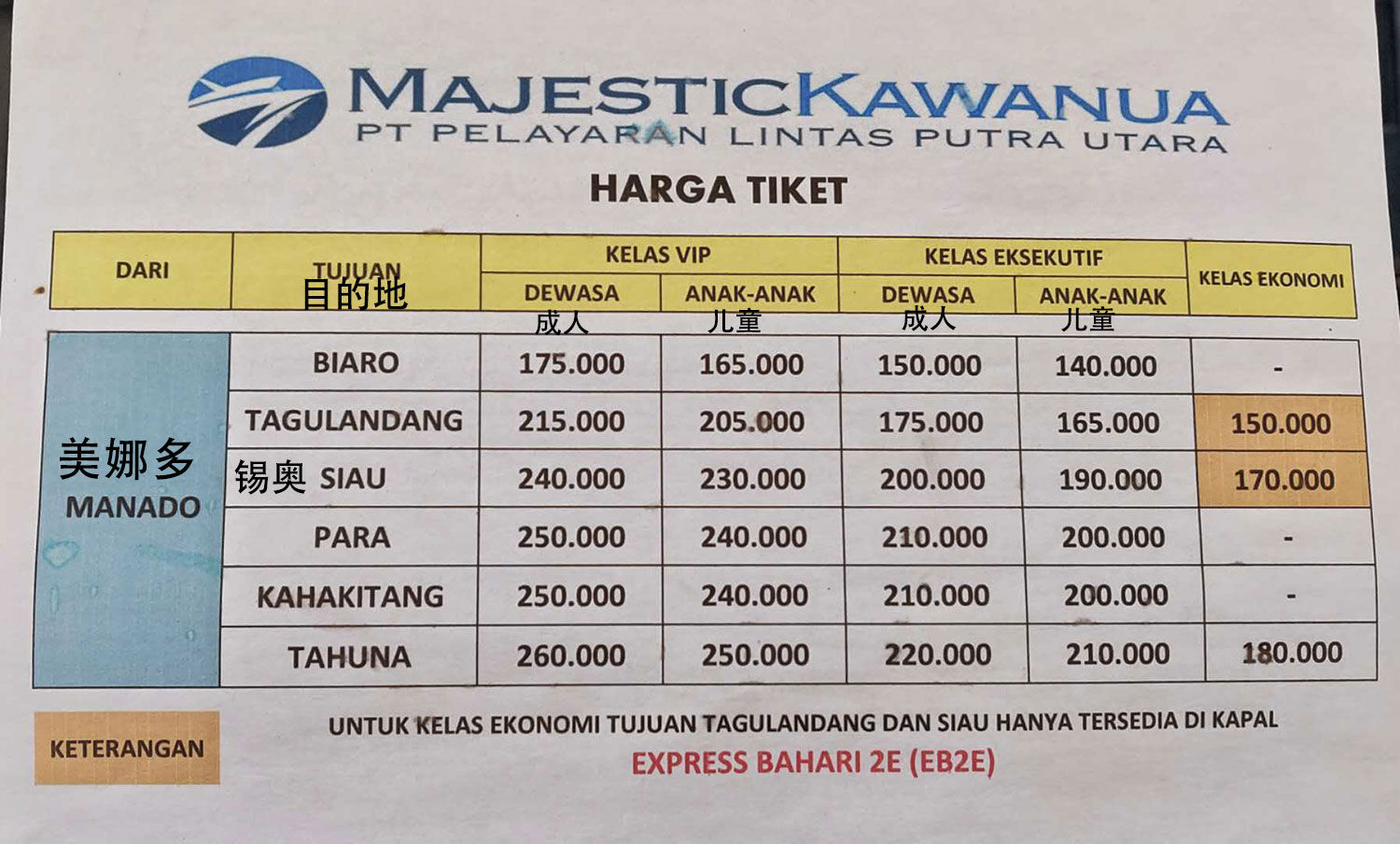

每天早上9:30am,有一班快船从美娜多(Manado)开往美娜多北部的各小岛,美娜多码头到锡奥岛,船程四小时(之前会停两个小岛)VIP船票价格:240k印尼盾,回程离开锡奥岛的时间是中午12点,大约下午四点到达美娜多(Manado)码头。本地的慢船也有,好像是晚上的,具体不了解。

据本地人说,锡奥岛的机场已经完工,应该2019年八月会开航,美娜多到锡奥岛,飞行约半小时。

Tips:

我的行程:美娜多快船码头位于苏加诺大桥(Soekarno bridge,可在谷歌地图上搜索)下面,距离快船码头最近的酒店是Marina Hotel,从酒店步行到码头约2分钟。

气候与潜水季节

Tips:

我的行程:我在锡奥岛(Palau Siau)的十天是五月中旬,天气晴好,每天丝绸水,潜水最好的状况。水温27-28度,碰到温泉口的地方水温30度+。

当地潜店和住宿

email: limangudivingcentre@gmail.com,

whatsapp: +6285240770079 nadya

我这次住的homestay:Little house,300k印尼盾/晚,距离码头很近,房间有空调热水,还算干净整洁,缺点是房间略小,老板是第三代华人,餐馆的炒饭,红烧猪肉很赞。锡奥岛(Palau Siau)的潜水有岸潜有船潜,每天早上潜店会收拾好装备开车到旅店来接,根据不同潜点,路程大约5-30分钟,有些较远的潜点,需要再坐船约半个小时。

潜水特色与潜点

1、品种丰富的吃素的海洋生物-囊舌类海蛞蝓(SapSucking slug)

也许是因为锡奥岛极其活跃的火山,充满矿物质的温泉水源源不断流入海里,也许以前我对于藻类太不留意,不管怎样,在锡奥岛有一个生机盎然的海底光合作用生态系统。囊舌类海蛞蝓(SapSucking slug)的食物是海藻,比如俗称为海葡萄(Caulerpa racemosa)的葡萄藻在锡奥岛就很多,这次在锡奥找到了囊舌类海蛞蝓(SapSucking slug)7个主要家族中的6个,并且很容易看到。

有趣的小知识:素食主义的海洋动物

1、名字的由来

囊舌类海蛞蝓(SapSucking slug,学名:Sacoglossa)是一类很有趣的sea slug, 或者叫做海蛞蝓也可以,潜水员的圈子一般管有壳的叫螺,无壳的叫海兔,whatever,生物的名字只有拉丁名是唯一ID,任何其它语言的也只能是个参考。这个门类里包含了很多微距水摄的热门品种, 比如美叶海兔、 小绵羊海兔等等。

用较容易理解的方式来讲, 囊舌类海蛞蝓(SapSucking slug)可以分为有壳 (Oxynoacea)和无壳(Plakobranchacea)的两大类。 与其它海螺类的壳不同, SapSucking slug的壳是弱化的, 看上去很薄, 甚至有透明的感觉。

从某种意义上说, 囊舌类海蛞蝓(SapSucking slug)体现了一个从有壳到渐渐弱化壳, 最终彻底脱壳成功的进化过程。 这个进化过程有点像是浓缩了软体动物进化过程的各种变化,也算是海洋生物学研究的一个热点。

有壳 (Oxynoacea)的囊舌类海蛞蝓(SapSucking slug)包含三个家族,

1、圆卷螺科(Volvatellidae)是SapSucking slug中最像其它海螺品种的, 相对而言螺壳大一些, 软体部分少一些, 危急时刻可以全部缩回壳中。

2、长足螺科(Oxynoidae) 壳相对要小很多, 很多品种都有长长的类似尾巴一样的软体, 有侧翼反过来包裹壳。

无壳(Plakobranchacea) 的囊舌类海蛞蝓(SapSucking slug) 虽然在成年以后没有壳, 但是很多在幼年或者卵中曾经有过壳。 既然看上去没有壳, 又有着一对触角, 所以基本上它们被潜水员称为海兔。 但其实它们是吃素的, 和多数吃肉的海兔(吃珊瑚,海绵,其它海兔等动物)有本质的不同。